動物別症例集カテゴリ

動物別症例集 3ページ目

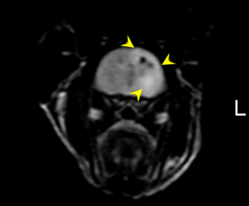

ハリネズミの神経症状に対するMRI検査の有用性

神経症状を呈し、ふらつき症候群(WHS)を疑うハリネズミに対し無麻酔下でのMRI検査を実施した二症例について、2018年のエキゾチックペット研究会にて症例発表を行った。

脳炎および脳腫瘍を強く疑う所見を今回実施したMRI検査により得られたため、様々な神経症状に対して生前診断が可能となる事が判明した。

ハリネズミでのMRI検査の報告は未だなく、適正なデータはまだ存在しない。

今後はデータの蓄積や不動化状態での撮影、さらに造影剤を用いた撮影を行う事により精度の高い診断を行う事が課題であると言える。

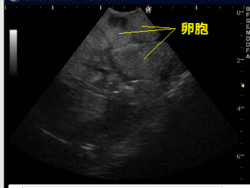

爬虫類の卵胞鬱滞におけるリュープリン治療の可能性

卵胞鬱滞を呈している爬虫類(ミシシッピアカミミガメの一症例およびサバンナモニターの一症例)に対して、酢酸リュープロレリン(商品名:リュープリン)を用いて治療を行う機会を得たため、2017年のエキゾチックペット研究会にて症例発表を行った。

爬虫類における生殖器疾患は比較的多く、中でも卵塞性が問題になりやすい。卵胞鬱滞は発生機序が明確になってはおらず、外科的な卵巣・卵管摘出術が主な治療法であり、内科的な治療法はいまだ確立されていない。

今後も症例の蓄積を行い、安全域の決定や投与間隔、有効な症例の見極め、使用法の多様化等が課題となる。

フトアゴヒゲトカゲの全身性微胞子虫症

この症例は2016年にエキゾチックペット研究会にて症例発表を行ったものである。全身性微胞子虫症とは診断方法が確立されておらず、生前診断が困難な疾患であるが、おそらくEncephalitozoon sppが関与していると思われる。報告では副腎や肝臓、腸管、脂肪組織における感染も確認されており、症状が多様化しやすく、発見は困難であろう。

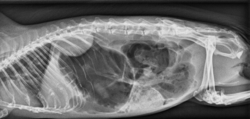

モルモットの食滞

下の写真は食欲不振を呈したモルモットのレントゲン写真です。

胃や腸がガスにより拡張していることが分かります。

春と秋の気温が変動する時期の換毛期に多くみられ、症状としては急に食欲がなくなりあまり動かなくなる、ウンチが出ないといった症状を示します。

原因としては、千差万別であり、毛球だけでなく急激な気温の変化や台風など異常気象、食滞とはまた別の病気や異常によるストレスによっても、食滞を引き起こす原因となります。

重篤度においては症状によってはすぐに回復する軽いものから数日の放置で亡くなることもある位重篤なものまで、幅が広いため、早めの診察や治療をお勧めします。

消化管の状態により、輸液や消化管の機能を改善する薬や食欲増進剤の投与など行いますが、消化管が完全に詰まっている場合は、痛みによるショック死も考えられますので、鎮痛剤の投与を行う場合があります。

ウサギのトレポネーマ症

概要

トレポネーマという糸状・らせん状の菌に感染することで起こる皮膚炎です。

ヒトの梅毒症と症状や原因菌が似ているため、ウサギ梅毒と呼ばれることもあります。

ヒトに感染することはありませんが、ウサギ間では交尾によって感染を広めていきます。

また、母ウサギから子ウサギへの接触でも感染することがあります。

症状

トレポネーマに感染後、ストレスや体調悪化などが引き金となり発症します。

発症すると口・鼻や陰部の周囲にかさぶた、潰瘍、水ぶくれなどを形成します。

鼻水やくしゃみがみられることもあります。

また、感染していても症状が出ないこともあり、他のウサギへの感染源になってしまうことがあるので注意が必要です。

治療法

抗生物質の投与により症状の改善が見られますが、完治することはなく、また何らかのきっかけで発症をくりかえしてしまいます。

一度発症してしまったウサギさんは残念ですが繁殖に供さないことが、病気の蔓延防止には有効とされています。

ウサギの子宮疾患

ウサギは非常に子宮疾患が多い動物で、5歳以上のメスのウサギの約60%が子宮疾患になると言われています。

その中でも子宮内膜増殖症や腺癌が多く、その他にも子宮蓄膿症や子宮水腫など様々な病態が認められます。

子宮腺癌では、対応が遅れると肺や肝臓へ転移し、亡くなってしまいます。

癌でなかったとしても、出血多量を起こして命に関わることもあります。

症状としては陰部からの出血で発見されることが多いですが、ウサギの尿は正常でも色素により赤くみえる場合があるため注意が必要です。

また、ウサギはあまり体調の変化を表に出さない動物なので、発見した時にはかなり病態が進んでしまっていることも珍しくありません。

子宮疾患は避妊手術で予防できます。

ウサギの麻酔はリスクが高いという話もありますが、前述のように、メスのウサギはそれ以上の高率で子宮疾患になります。

今はウサギの麻酔も進歩しており、麻酔を安全に行う専用の道具も開発されています。

健康な若いうちに、なるべく早期の避妊手術をオススメします。

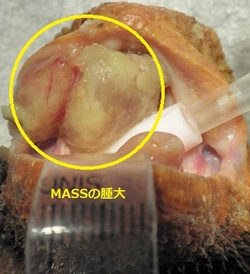

ウサギの軟部組織肉腫

軟部組織肉腫は皮下組織や筋肉などの軟部組織に発生する悪性腫瘍の一つです。発生部位は様々で、四肢・体幹・顔などです。この腫瘍は局所浸潤性が高く、転移は比較的低いと言われています。治療は外科的切除が一般的ですが、広範囲に切除しないと再発する可能性があります。その他の治療は抗がん剤や放射線治療などがあります。