動物別症例集カテゴリ

動物別症例集 : 哺乳類 3ページ目

ハムスターの直腸脱

概要

ハムスターは直腸脱を起こしやすい動物として知られています。

過度にお腹に力が入ったときに直腸が肛門から飛び出してしまった状態になり、これを直腸脱とよびます。

原因

加齢や重度の下痢、便秘などが原因となって起こります。

下痢にはウェットテイルと呼ばれる腸疾患や寄生虫が関わっていたり、便秘には腎不全や水分摂取不足などが関与していることがあります。

症状

飛び出してしまった腸は、感染やうっ血を起こしてしまいます。

ひどいときは腸が壊死してしまったり全身に感染がまわって、命にかかわることも多いです。

治療

なるべく早くに肛門内に戻します。

再脱出することも非常に多いので縫合糸で肛門を狭めるような処置も行います。

また、同時進行で原因となるような疾患の治療も行います。

ハムスターの皮膚腫瘍

皮膚腫瘍が多い動物としてハムスターが挙げられ、扁平上皮癌、繊維肉腫、扁平上皮癌、繊維肉腫、皮膚型リンパ腫、乳頭腫、アポクリン腺腫などがあります。リスク・年齢などを考慮して保存療法を選択する場合もありますが、基本的には外科的摘出が基本となります。

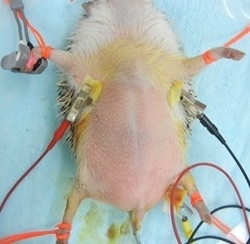

ハムスターの皮膚型リンパ腫

リンパ腫は原因不明で完治が困難な悪性腫瘍です。栄養、遺伝、ウイルス、化学物質、免疫異常等が発生要因だと考えられています。

主に背部に、脱毛、発赤、痂皮、潰瘍の皮膚病変が発生します。二次感染を起こすと化膿します。病変が大きくなるにつれ衰弱して死に至ります。

確定診断には、患部の病理組織検査が必要です。

治療としては免疫賦活剤やステロイド剤、二次感染治療のために抗生剤などの対症療法を行います。抗癌剤はリスクが高いです。

ハムスターの前眼房出血

外傷、慢性網膜剥離、腫瘍、ブドウ膜炎、凝固障害、全身性高血圧、寄生虫、先天性眼異常などが原因です。角膜と虹彩の間で出血が起こります。ブドウ膜炎を併発している場合は痛みがあります。見た目での診断になります。

ハリネズミの子宮内膜炎

犬・猫・ウサギ等と同様に、ハリネズミは子宮疾患が多い動物です。症状は血尿で、元気や食欲はあることが多いです。

治療は内科療法と外科手術があります。また、避妊手術を受けることで予防ができます。

ハリネズミの疥癬(ダニ)

ハリネズミの皮膚病の原因の多くは疥癬(ダニ)です。痒みやフケ、針の脱落がみられます。

診断は、皮膚の掻爬検査で成体や卵を検出します。治療は、ダニ駆除薬(イベルメクチン)の注射を週1回、計4~5回行います。

ハリネズミのイエダニ

イエダニはネズミに寄生する吸血性のダニで、5~9月 かけて発生します。室内で飼っているハリネズミを含むペット全部に感染する恐れがあります。宿主であるネズミが死んだ場合や、ネズミの巣内で大発生した場合等に、人の住む部屋に移動するからです。万が一寄生して皮膚病になってしまった時は、ネズミの駆除が第一ですが、駆虫薬の投与と飼育環境の改善と徹底し た掃除が必要となります。

ハリネズミの皮膚腫瘍

皮膚にできる腫瘍は良性腫瘍と、悪性腫瘍があります。高齢になると発症しやすいと言われています。

診断のひとつに細胞診検査がありますが、確定診断には摘出しての病理検査が必要になります。

ハリネズミの抗癌剤による化学療法は確立されていません。

ハリネズミの口腔内腫瘍

ハリネズミは高齢になると口腔内腫瘍の発生率が増加するとされています。

ハリネズミの口腔内腫瘍には扁平上皮癌や悪性黒色腫、骨肉腫など悪性のものも多く報告されています。

症状としては、無症状から始まり、腫瘍が大きくなるにつれて採食困難、口腔出血、流涎や歯の脱落などの症状が見られます。

腫瘍の診断には細胞を顕微鏡で確認する検査(細胞診)が必要になるのですが、丸まってしまう子の場合は鎮静や麻酔をかけなければ検査ができないこともあります。

鎮静や麻酔には多少なりともリスクが伴われるので、本人の体調をよく見ながら実施することが重要です。

腫瘍の種類にもよりますが、内科的な抗がん剤や消炎剤での治療、もしくは外科的な切除やレーザーメスでの蒸発等が治療の中心になることが多いです。

丸まって顔を隠してしまい症状を見逃しやすいハリネズミですが、変わった様子があれば早めにご相談いただき、早期発見につなげていきましょう。